OpenAI发布了一款GPT-4模型。在短短几个月内,让全球科技行业的注意力几乎都聚焦在了“AI”这两个字上。国内外各大企业纷纷启动AI战略,大模型、智能应用、自动写作、图像生成等新技术不断涌现。

在这场技术浪潮中,产品经理这个角色也迎来前所未有的挑战。不少传统PM感到迷茫。他们开始怀疑:如果不懂算法、不精数据,还能胜任AI产品经理吗?

这种焦虑不是没有道理的。毕竟AI产品的开发逻辑和传统产品不同,模型能力、数据质量、算法边界,每一个变量都可能影响最终结果。不少人甚至认为,未来的产品经理必须是“半个工程师”。

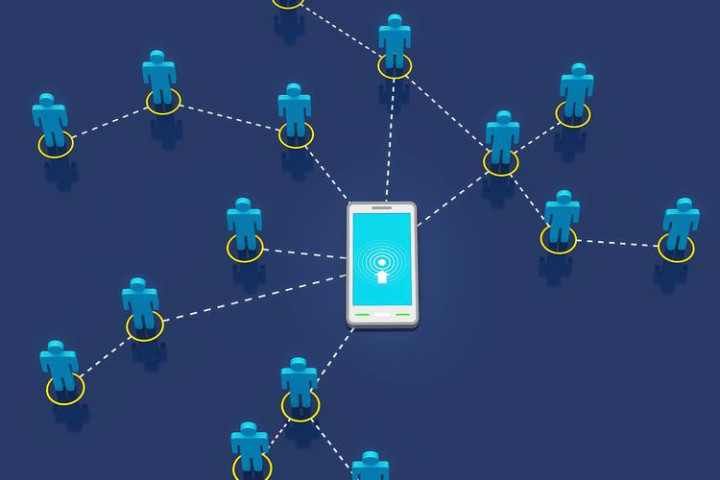

但这种观点并不完整。真正的AI产品经理,不是技术专家的翻版,而是桥梁的建造者。这个桥梁,连接的是技术、数据和商业价值。

2021年,阿里巴巴达摩院曾在一场内部会议中提到一个案例:某个AI项目在模型设计阶段非常激进,算法团队将识别准确率提升到了98%。但产品上线后,用户反馈并不理想,甚至有大量负面评价。最终复盘发现,虽然模型性能优秀,但落地场景设定不准确,用户真正关心的问题并没有被解决。

这说明,技术并不是万能钥匙。AI产品经理如果只追求模型的精度,却忽视了产品要解决的问题,很可能会陷入“技术驱动陷阱”。

AI产品经理还要懂得技术的边界。比如,图像识别模型即便能识别猫狗,但在识别模糊图像时准确率可能骤降。一个NLP模型处理普通口语没问题,但面对带有方言的语句时可能完全失效。

AI产品经理的职责,不是追求技术极限,而是判断:这个技术,在这个场景下,是否真的合适。

AI解决的是模糊问题、复杂问题、不确定性问题。如果是结构化、规则明确的问题,传统逻辑判断往往更快更准。AI产品经理最重要的能力之一就是:判断“用不用AI”,而不是“能不能用AI”。

AI产品经理还必须参与数据规划。数据从哪里来?是否合规?是否具有代表性?是否存在性别、年龄、地域等方面的倾向性?这些都不是技术团队单方面可以解决的问题。数据是AI的燃料,产品经理不能缺席。

AI产品的体验,和传统产品有着本质上的区别。模型输出是概率性的,意味着它会出错,而且经常是“人类不会犯的错”。

某电商平台在上线了AI推荐系统后,模型确实提升了商品点击率,但用户投诉也随之增加。有用户表示,系统频繁推荐不相关商品,甚至出现“给男性用户推荐孕妇用品”的问题。

这是因为,模型优化的是点击率,而不是用户满意度。AI产品经理必须理解:模型效果好,不代表产品体验就好。

在用户体验设计中,AI产品经理要学会“管理不确定性”,比如通过提示置信度、提供反馈入口、允许用户纠错等方式,减少AI错误对用户信任的伤害。

真正有效的AI产品,不是模型优化到了什么程度,而是用户是否觉得“有用”,是否愿意继续使用,是否愿意为之付费。AI产品经理要有这个判断力:技术进步,是否真的转化成了用户价值。

今天我们讨论AI产品经理,并不是要把这个角色神化。他们不是全能的技术专家,也不是万能的商业操盘手。他们是介于技术与商业之间的桥梁,为AI真正“落地”提供路径和逻辑。

他们要懂技术的边界,懂业务的逻辑,懂数据的风险,也懂用户的感受。他们要判断“是否需要AI”,要管控数据源的质量,要对模型效果做出业务解释,还要设计应对AI出错的交互机制。

AI产品经理不是“懂点算法的产品经理”,也不是“转行的工程师”。他们是价值的策划者,是技术的翻译者,是商业的连接者。

在这个智能化加速的时代,如果说AI是引擎,数据是燃料,算法是操作系统,那AI产品经理,就是那个真正握着方向盘的人。

他们不只是要懂需求,更懂得如何把技术变成价值。

股票配资门户网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。